小编转载了一篇艺术营销的文章,希望对大家有所帮助~

最近一些品牌的营销动作接连引发争议,让人不免心生疑虑:难道艺术营销真和普通大众之间“有壁”?

.......

再说到现在越来越多的艺术家开始“下凡”、越来越多的艺术元素开始融入普通人的生活之中,可依然挡不了继续有很多人发问:到底是我们不懂艺术还是艺术营销不懂我们?

从「艺术营销」的本质

看几种不同的呈现方式

艺术营销,顾名思义,即指“营销行为的艺术化”,其表现方式多种多样,覆盖范围包括除奢侈品、时尚领域等在内的各行各业,人+货+场的组合随意变换......

在了解当下“艺术营销到底有几种呈现方式”之前,我们可能更需要先搞清楚——为什么要做艺术营销?

01 强化自身「文化」标签,“艺术”是品牌的一部分

这种情况在奢侈品、时尚行业品牌身上比较常见。

在长年以来打造的品牌形象中,“艺术”,俨然已经成为他们品牌文化基因的一部分。他们希望通过“艺术”来展现品牌的经典、时尚和创意,进而强化自身在大众心里的记忆。

就拿LV举例,今年年初的时候,它在成都远洋太古里特意制作了一个虎年艺术装置,迎接虎年;临近圣诞期间,它又和乐高一起,搭建了一座高11.4米高的埃菲尔铁塔;包括前段时间被人们大赞的香奈儿珍珠墙面设计.......

对于这些品牌而言,「艺术营销」更像是长期营销规划里的一种特定的“仪式感”,它们借“艺术”来表达品牌本身。

02 以“艺术”之名扩大声量,实现向销量转化

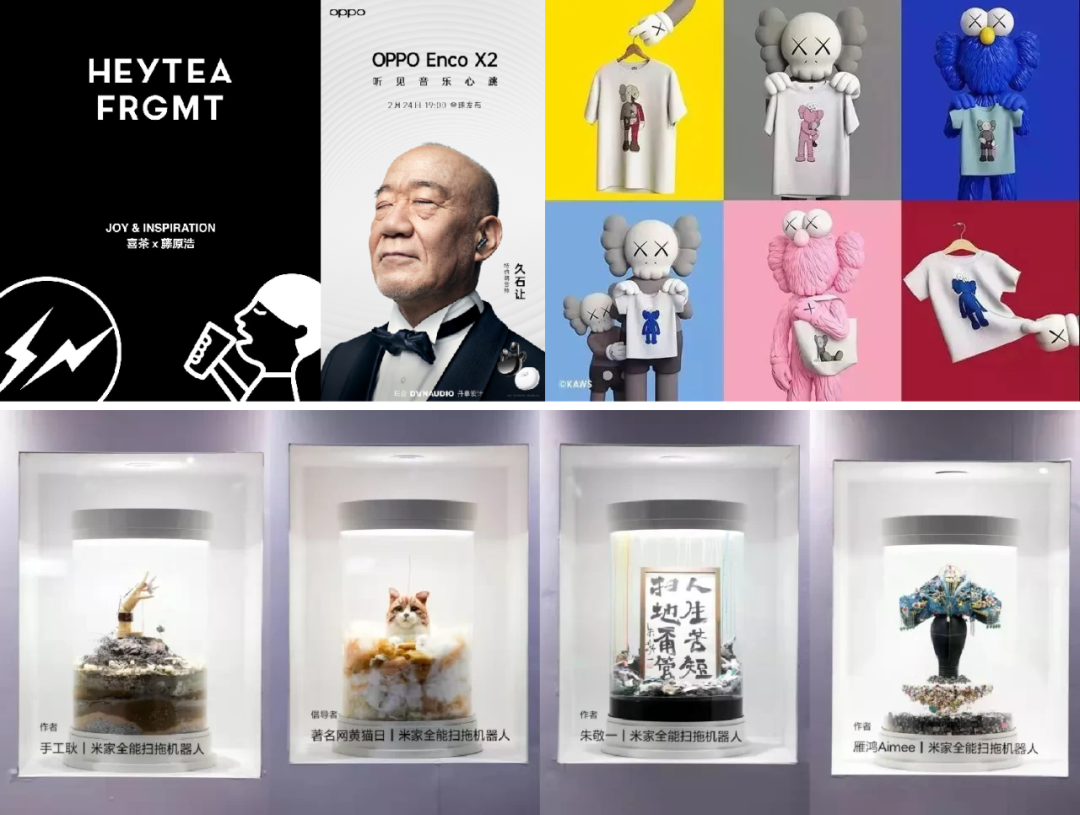

这种大多出现在跨界营销和新品联名当中。

品牌一方希望借助“艺术”的表现形态,让人们建立起对品牌想要传达的信息的深度联想,进而实现以声量破圈、向销量转化的营销目的。至于这里所提到的“艺术”,它可以是艺术品,也可以是艺术展、艺术空间、艺术家等等。

03 引领潮流趋势,“艺术”内容可以无限拓展

细心留意下这几年品牌在「艺术营销」方面的尝试,不难发现:从最初的浅尝辄止到如今的得心应手,变化之大有目共睹。

在营销过程当中,“DEI(Diversity多样化、Equity平等、Inclusive包容性)”的营销理念也越来越显现出来,以“艺术”为基础,“艺术+”的内容可以无限拓展、不断丰富。

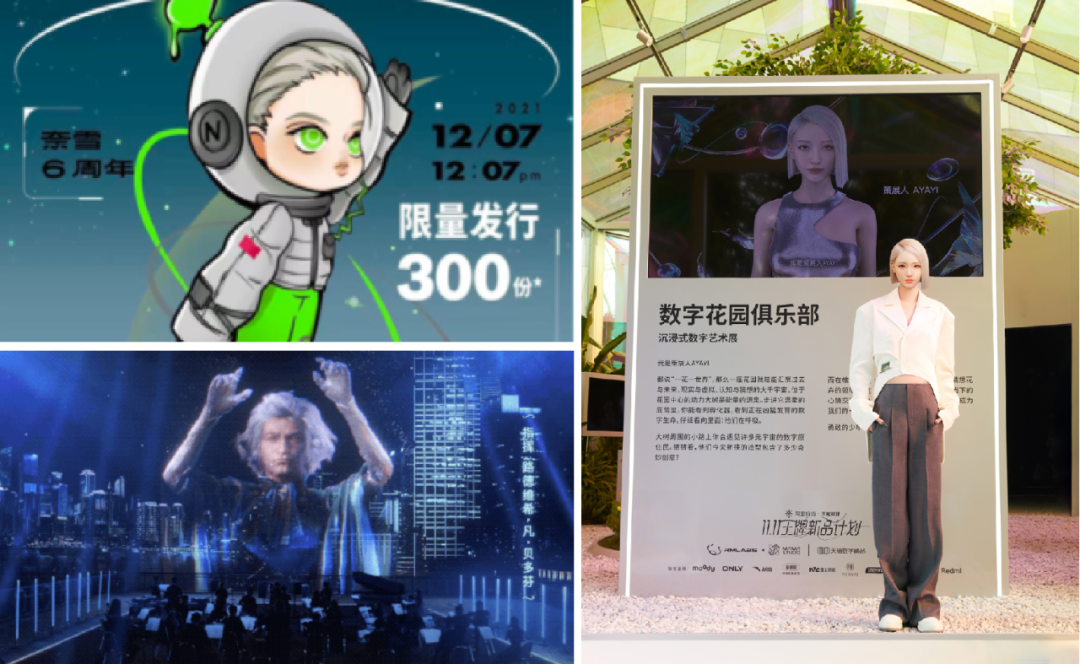

比如在数字化营销时代,「元宇宙」概念爆红,「数字艺术」开始被众多品牌关注。从虚拟数字人到数字艺术藏品产品再到虚拟艺术展,艺术营销的边界慢慢模糊、扩大;

以及在国人文化自信越来越强的当下,我们发现:

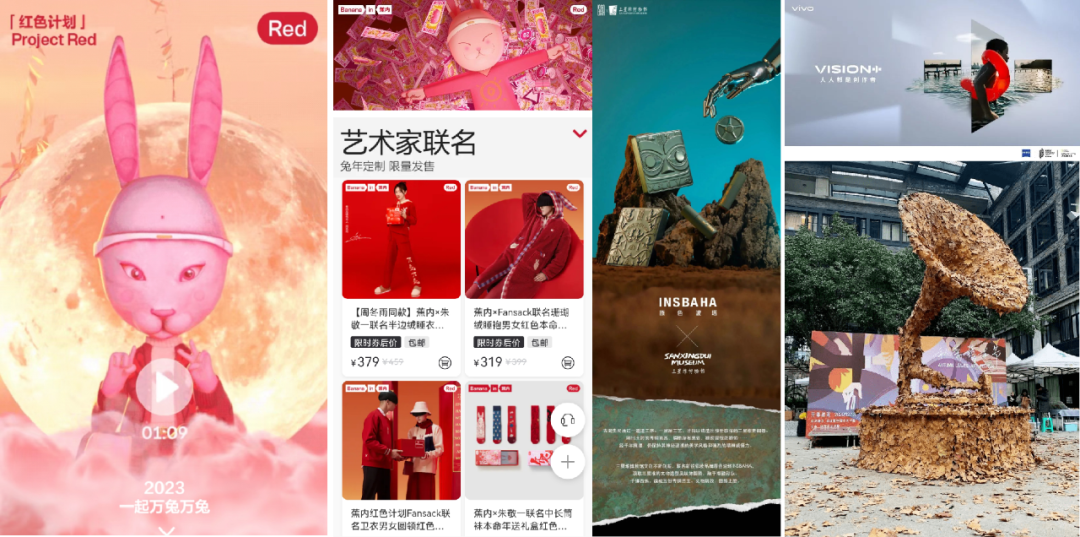

一方面,越来越多的“艺术营销”中、国内文化艺术的应用比例越来越高;另一方面,也有越来越多的国内品牌在“艺术营销”方面持续发力。

比如Bananain蕉内的「红色计划」公益项目,每年都会和艺术家合作,对中国传统生肖进行再创作;

Vivo的影像计划,除了和FIRST青年电影展举办大赛外,也会开展影像学院课程、影像年展等品牌活动,不断丰富自身“艺术营销”的内容生态;

包括我们所熟知的三星堆博物馆、中国美院、中国话剧团等“艺术”氛围浓厚的空间地点,也成为了各大品牌“艺术营销”时的选择......

「艺术营销」的内容形态愈加丰富,它不再是某一行业某一品牌类型的专属,每个品牌都能从中找到营销切入点,想象空间够大,和大众之间的距离不再遥远。

「艺术营销」的错误示范

和未来营销趋势

当然,我们不可否认,有些“艺术营销”和大众之间仍然会出现一些“互相看不懂”的情况。

究其原因,有一些是由品牌本身属性和营销目的决定,比如有些奢侈品品牌在经济下行时代,反而还会提高产品单价,为的就是保持其“品牌调性”;还有些会由不同国家地区、个人审美差异导致,毕竟“要承受多大赞美,就要承受住多大诋毁”;而最最关键的一点还是,品牌和“艺术”之间是否真正“适配”的问题。

说到这儿,巴黎世家必须有姓名!它的每一件新“艺术作品”出世,都出奇地保持一致——饱受争议!

因为大家并没有看到品牌新品和品牌本身的内在联系。“艺术营销”一旦本末倒置,重营销而忽略了消费者感受,那么自然难逃“被骂”的境地!

至于未来,「艺术营销」还会如何演变?我想很多品牌已经给到了答案。

一是“数字艺术营销”的脑洞还会继续扩大,虚实相结合的数字艺术营销将逐渐成为主流内容之一;

二是“艺术营销”的包容性更强,应用品牌将从少数国外品牌转向中外品牌一起努力,“艺术”界限愈发模糊,多元文化绽放;

三是平台和普通大众的参与度将会越来越高,沉浸式场景体验和能否引发大众互动传播,将成为“艺术营销”是否成功的关键。

毕竟,只有当“艺术”真正走近大多数人心里,“营销”才算开始真正有所“增长”。

*所有图片均来源于品牌官方&网络

文章转载于微信公众号营销品牌官

返回顶部

返回顶部