小编转载了一篇品牌营销的案例,希望对大家有所帮助~

▼

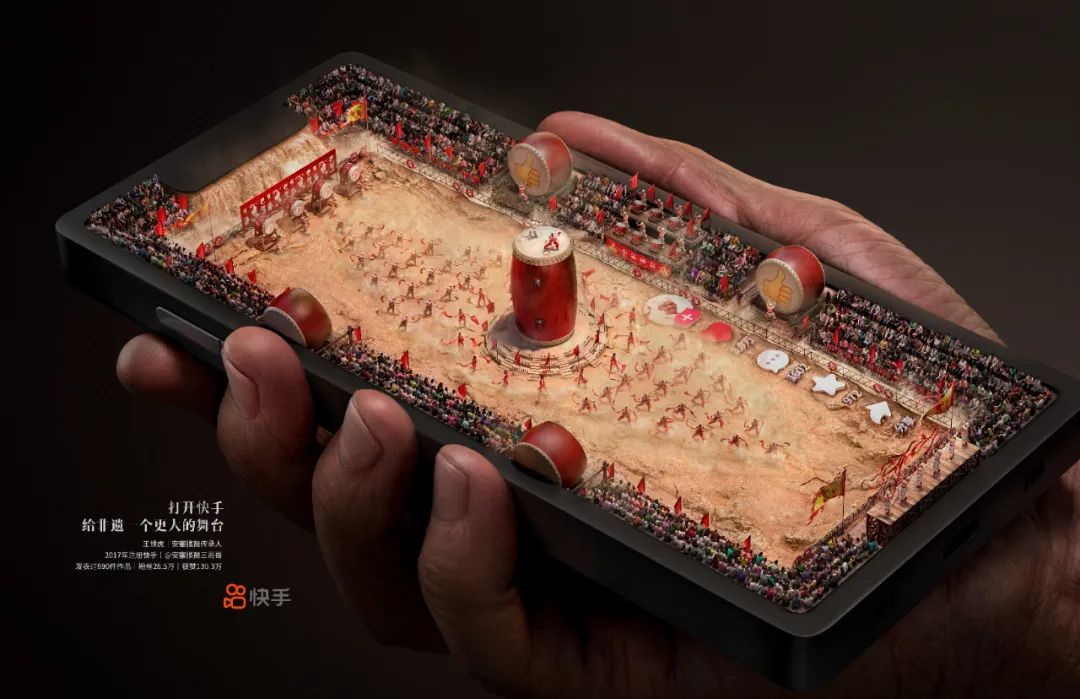

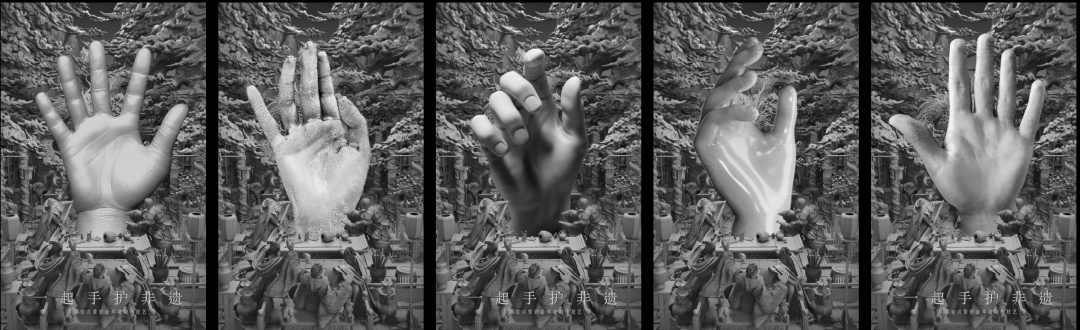

今年在北京、成都的朋友,经过当地一些主流商圈,很有可能会邂逅到快手投放的一组细节惊人的户外大屏广告。

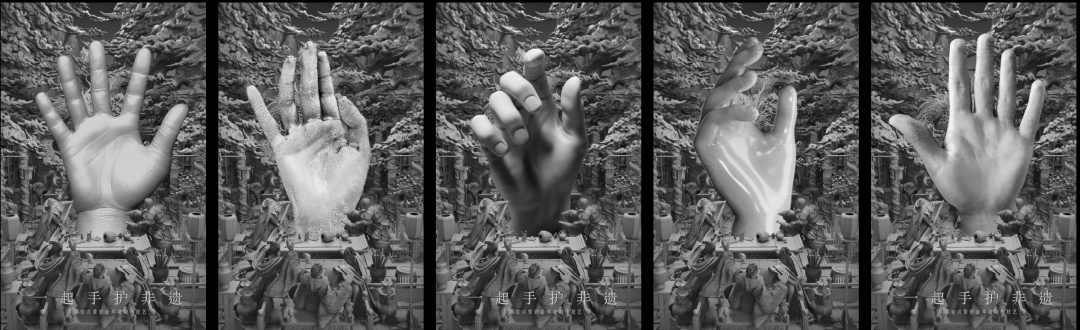

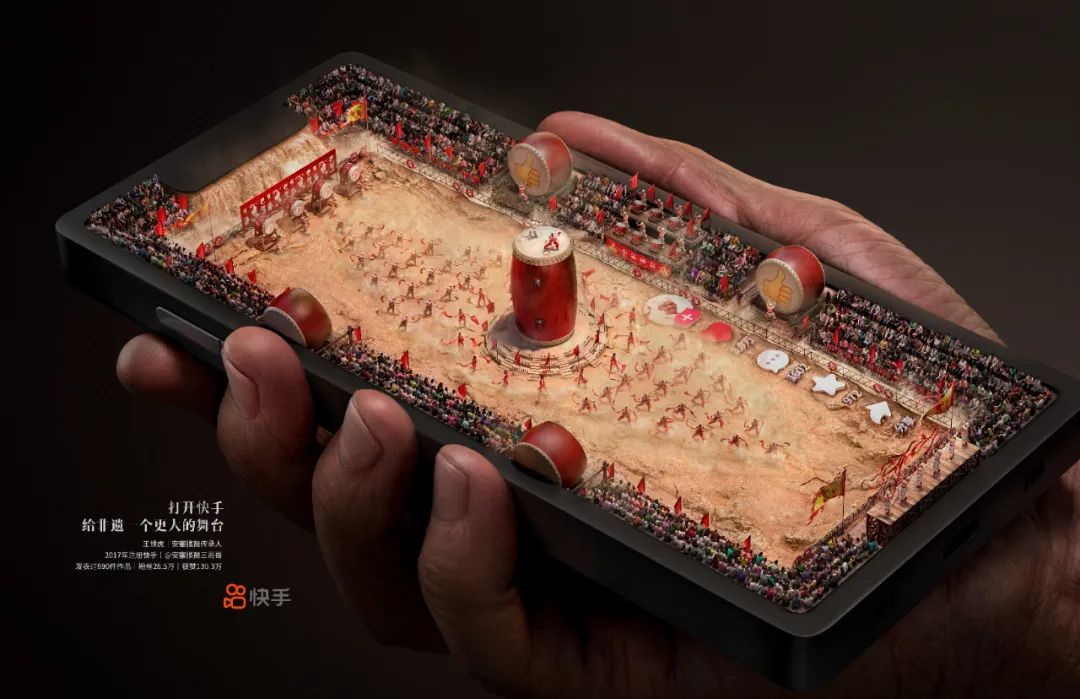

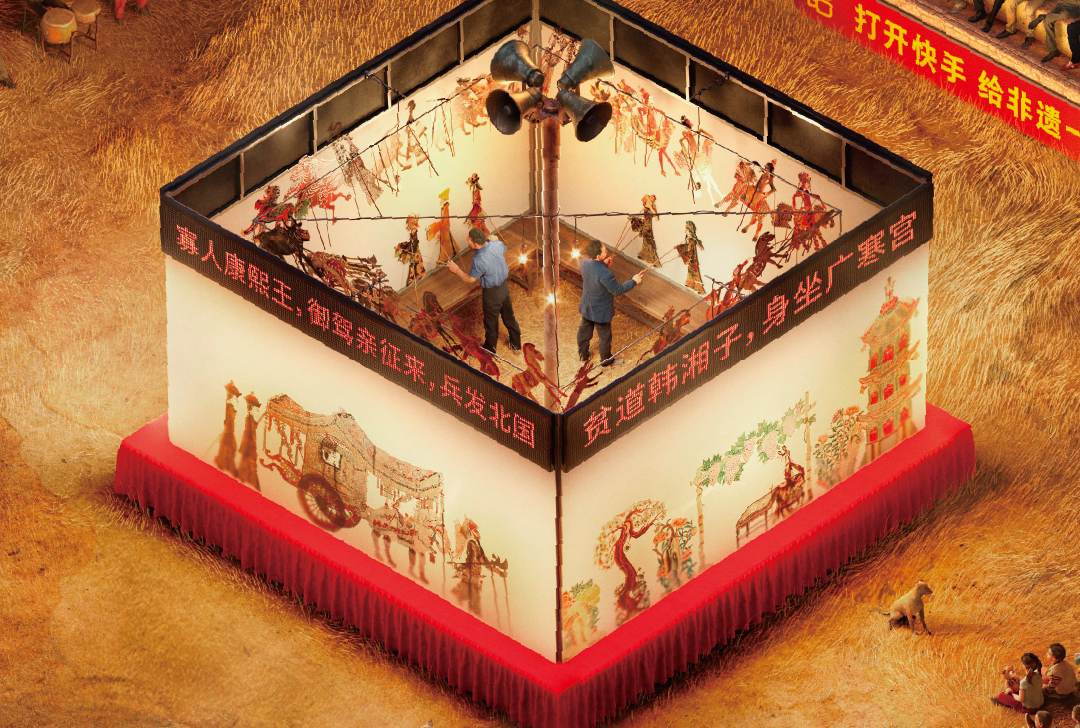

这组大屏广告一共由 3 张海报组成,它们有一个共同的概念——手上的非遗。当你凑近观看,会发现每一张海报都将快手的产品界面,想象成了一座大型剧场。剧场的中央,则是快手上的用户正在表演自己的非遗手艺。

在里面,快手呈现出了广西贺州醒狮、甘肃道情皮影、陕西安塞腰鼓这 3 种非遗文化所拥有的高光与神采。

据悉,这组海报快手特别邀请到了泰国顶尖制作公司 Illusion CGI 工作室一起共创。业内熟悉这家工作室的人应该知道,Illusion 在国际上素来以「细节狂魔」「极致执行」著称。

正是他们的严谨和投入,包括可口可乐、HBO 热播剧《权力的游戏》、新秀丽经典平面广告《天堂与地狱》等品牌客户和优秀作品的背后,都留下了他们的身影。

Illusion为可口可乐制作的海报

每一个气泡都是一张笑脸

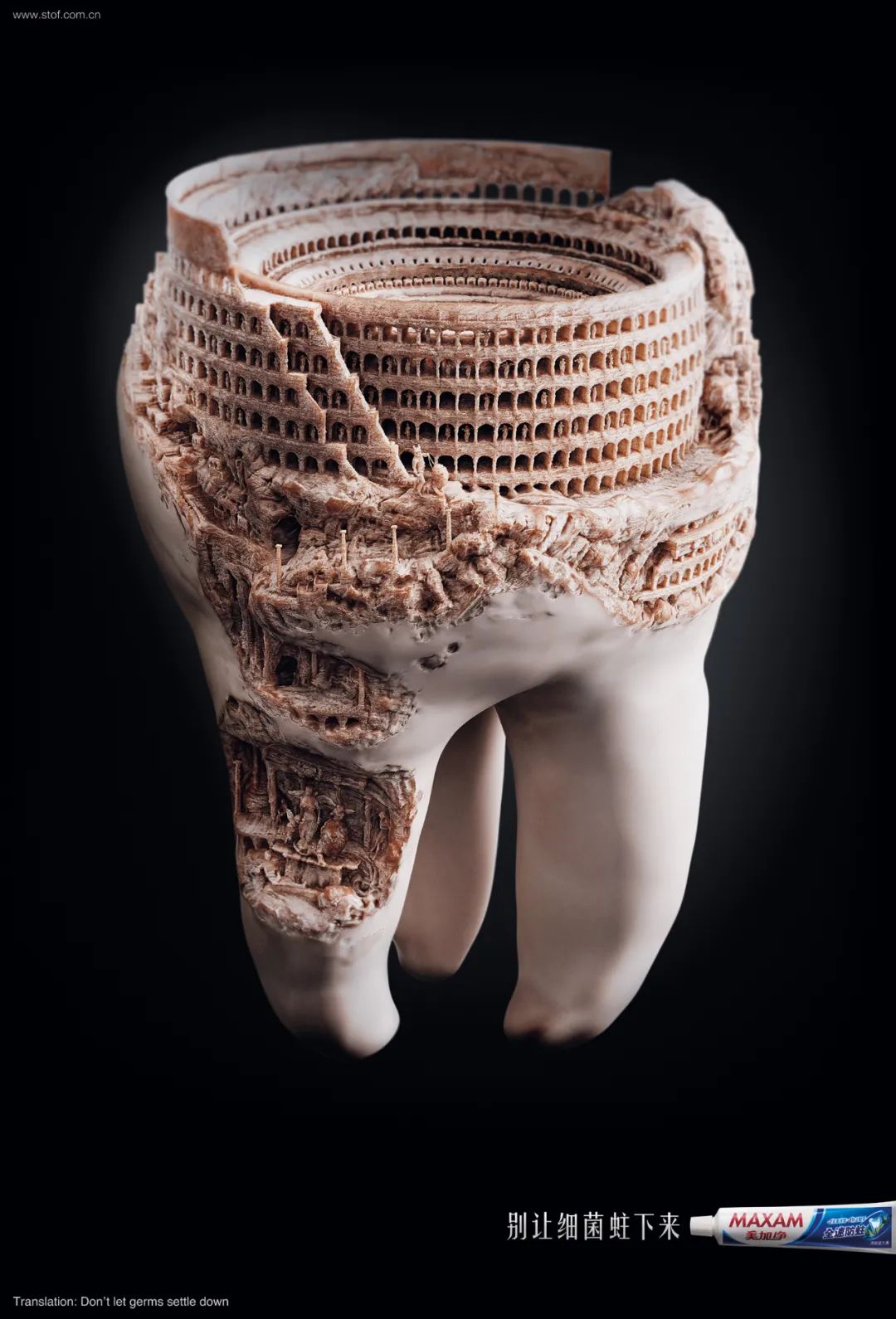

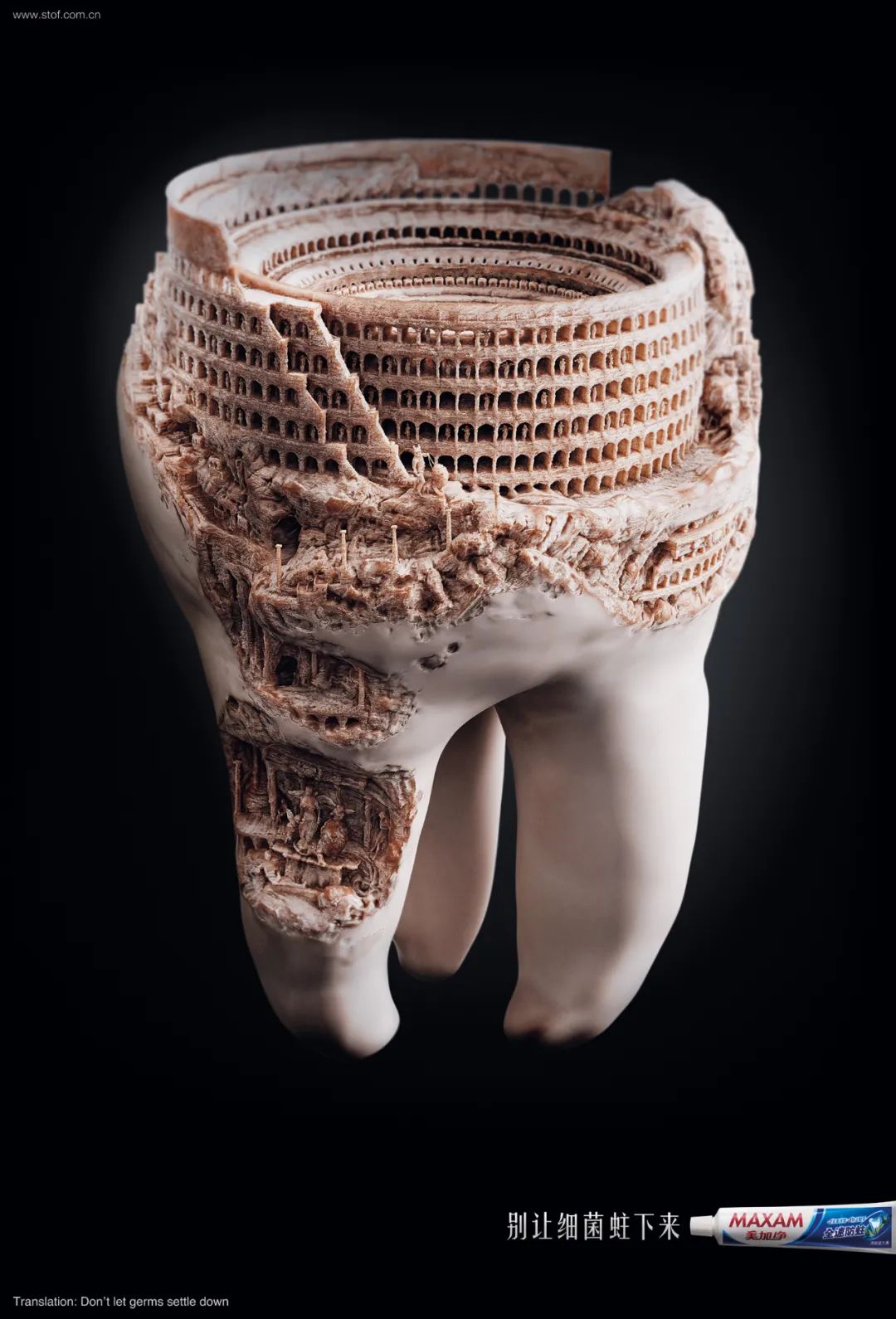

Illusion为美加净制作的浮雕海报

曾获戛纳金狮

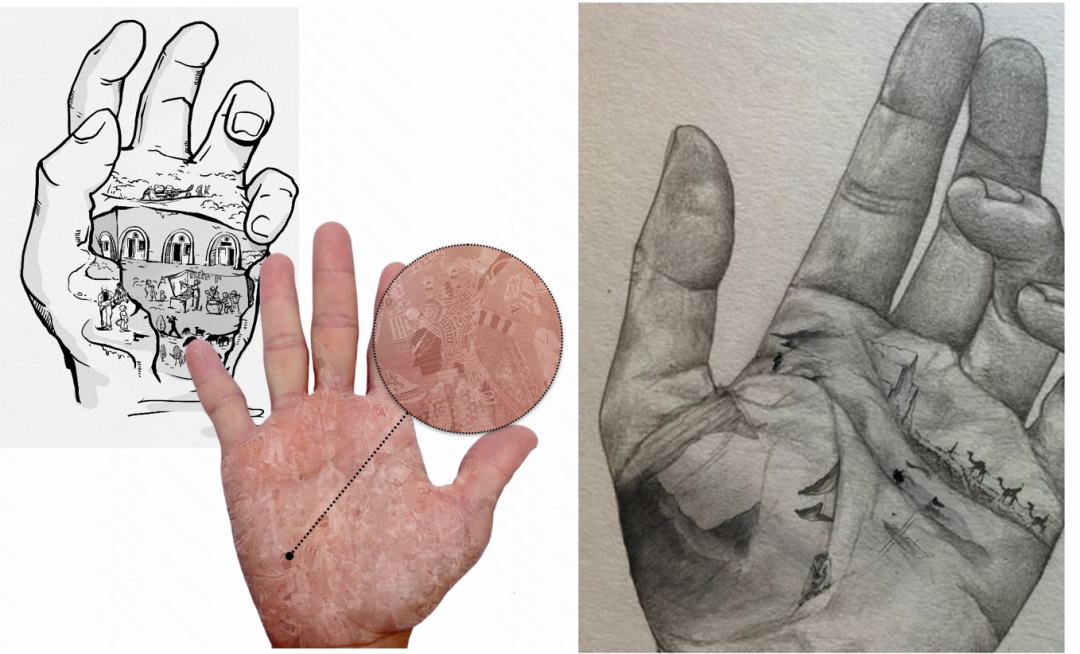

比如在最初的想法里,快手提出要把视觉中心聚焦在非遗手艺人的身上,希望通过展现手艺人「手」上的故事,来呈现核心创意。因为每个人的手都是独一无二的,而且对大多数手艺人来说,长期的技艺磨炼,也会在他们手上留下伤痕、老茧这样具有时间感的印记。

但经过执行的可行性评估后,这样的想法很难在一只手上讲述完整的非遗故事,且手艺人手上的「伤痕」并不集中,面积空间有限,很难把非遗人的故事与之进行视觉同构。

之后创意公司 H&H 又提出了以不同非遗技艺所对应的材质来进行创意实现,比如将瓷器、丝质等做成巨大「手形雕塑」的想法。

这一次遇到的挑战是整体调性,看上去缺乏快手的人文气质与故事性。

最终三方又回到快手助力非遗的初衷进行思考,去反问快手为非遗人提供了什么样的解决方案?

于是,便有了这次我们所看到的 big idea——打开快手,给非遗一个更大的舞台。

因为正是短视频和直播窗口这些载体的出现,非遗人得以站上了一个更大舞台。

他们不仅在快手积累了几十上百万的粉丝和关注、点赞,自己也由原来的「人在深山无人问」,走向了「一腔赤诚天下知」。

当一只手托起一个满载观众的巨大舞台,那既是非遗人在快手上表演非遗的缩影,也彰显出了快手愿意一手托起非遗传承的品牌责任感。

也就是说,「手」在这里,既是手艺的手,也是手机的手,还是快手的手。

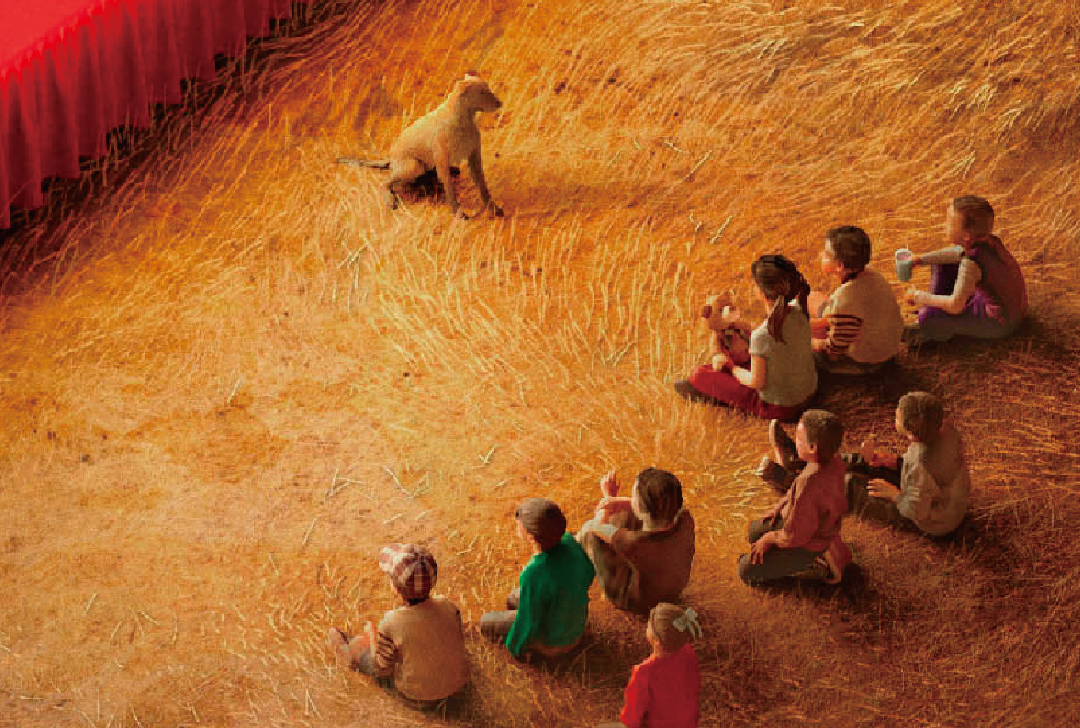

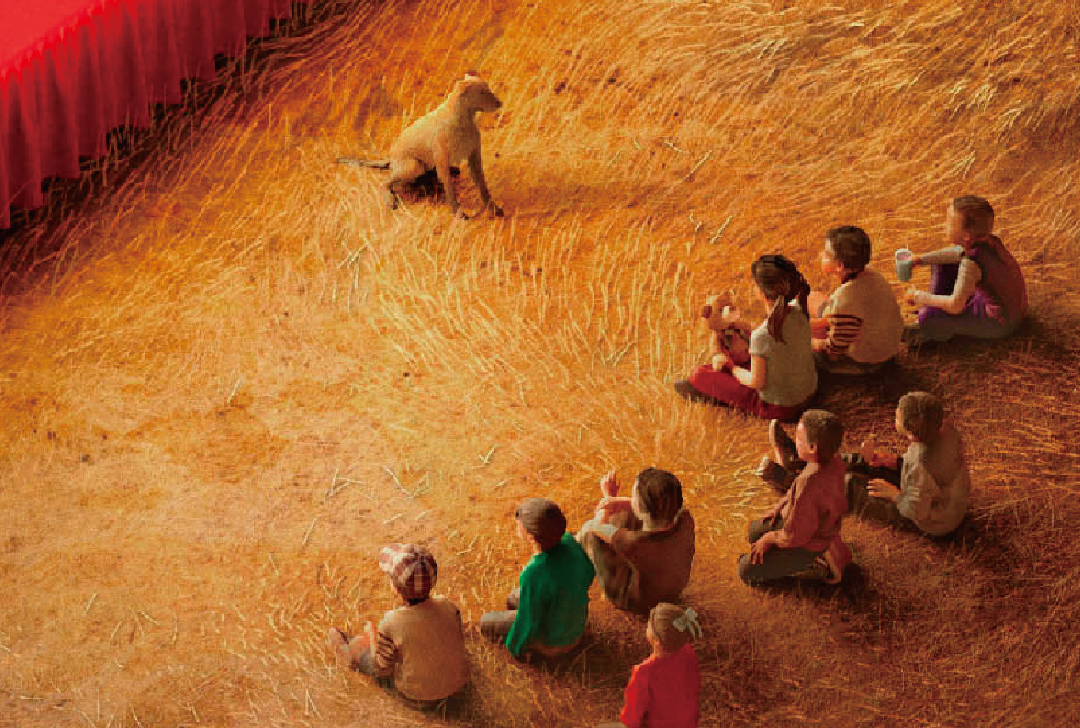

如果你再结合每一张海报里的人物故事去看,则会发现快手在里面不仅还原了非遗传承人的表演日常,还在里面展示了非遗文化的过去、现在和未来。比如在道情皮影这张海报里,快手结合非遗传承人魏宗富的经历,放大了他在演出时,村民们聚首在窑洞前、孩童们翘首以盼的场景。

相信这一幕,也会让不少 80-90 年代出生的人代入进自己小时候看露天电影的景象。

更有巧思的是,快手还在舞台中央,特别放置了一座四面都可以观看皮影的亮子装置。

这既颠覆了传统观看皮影只能通过一面亮子的形式,也把魏宗富一群非遗传承人心中有的未来憧憬——希望非遗能够通过更多创新的路径抵达更多人的眼前。

还有非常夸张的一点是,当你把目光移向旁边,会发现牛身上的毛发也清晰可见。

同样类似的惊人细节设定,在贺州醒狮的海报里也能看到。

比如放大到「采青」那个位置,你真的能看到悬挂在竹竿上头的,是一颗叶脉非常清晰的生菜,寓意为「生财」。

还有水面上的波纹动态不仅清晰可见,就连落水选手所处位置的水纹都做出了不一样的区隔。

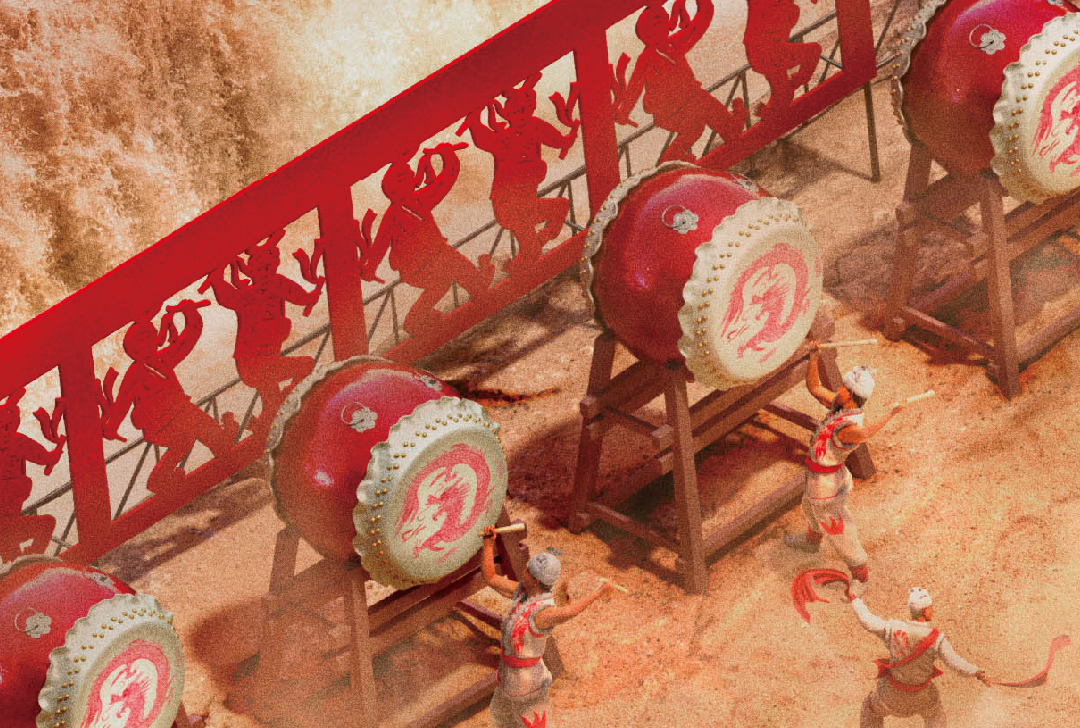

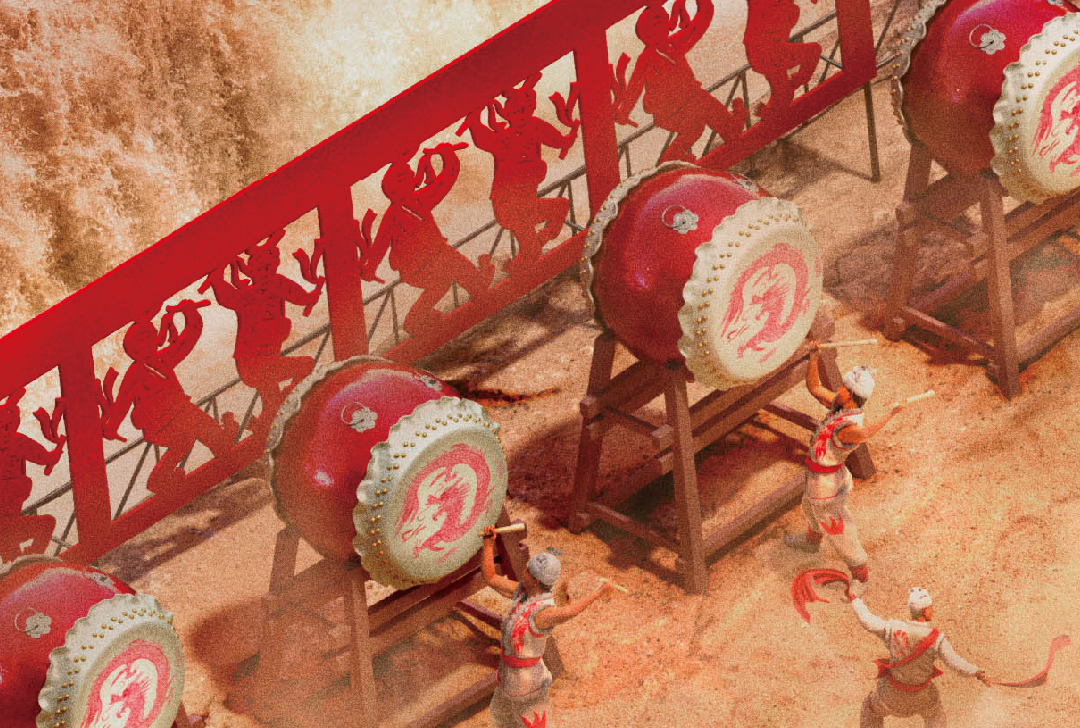

在安塞腰鼓这一张里,当你放大画面,仿佛就如亲临现场般,一边直面舞台中央的锣鼓喧天,一边聆听激流直下的排山倒海。

因为快手相当于是把表演的场景地,放在了黄土高原和黄河边上的壶口瀑布交叉地带。

可以说透过这 3 张细节感和氛围感都饱满的海报,快手把所有非遗传承人心中那种渴望站上一个更大舞台的愿景给勾勒了出来。

同时也能直观地感受到:

每一种非遗文化的产生,它都不是孤立的存在。

每一种非遗文化的内核,它指向的是一份在地的风貌取景与乡音留存,一个族群的集体记忆与精神原乡,乃至是一个国家的文脉底蕴和文明延续。

而更值得一说的是,快手没有止步于此。

它在 3 张海报的创意基础之上,切实地把非遗传承人和他们所渴望的舞台给筑造了出来。

这两大舞台一个在水上,一个在云端。

当时契合元宵佳节赏灯的氛围,快手在成都东门码头锦江河道上,搭建出了一个 100 余平米的舞台。

从空中俯瞰,这个舞台就像是一台巨型手机,浮在水面上。

当来自甘肃、四川、广西、陕西的非遗表演者依次登上水上舞台,一场独属于道情皮影、川剧、醒狮、安塞腰鼓的非遗表演秀,让成都这座城市,又多了一个「来了就不想离开」的理由。

因为当你站在河道的两岸,你会在张灯结彩中,切身地感受到古典的中国式浪漫和你相隔不过 10 米,历史的遗音余韵也会从晚风中拂面而来。

而那些原本只能靠走穴演出才能获得一些关注的非遗传承人,在这一刻也找到了更多的观众和知音。

云上舞台则出现在 6 月这两天的第七个「文化和自然遗产日」。

在重庆,快手把舞台搭建在了一座高达 300 米的大厦停机坪上。

当晚伴随着朦胧的烟雨和雾气,置身于舞台中间,就仿佛徜徉在云端。

这一次,除了道情皮影传承人魏宗富、胖哥醒狮黄国森、安塞腰鼓三哥哥等多名非遗传承人及爱好者带来了表演,包括侗族大歌、唢呐、川剧、豫剧等在内的多项经典,也通过快手新华社直播间和 CCTV 的镜头被更多人看见。

而把快手在这半年时间里,花费心力搭建这两座舞台和策划这两场非遗演出的目的放在一起看,其想表达的言外之意也不难理解:

非遗文化的传承,离不开非遗人的坚守,更离不开人和人的关注。非遗只有真正地走向民间,走入人群,走进万家灯火,它们才能获得更长久的生命力。

如果再把目光投向快手为什么要把注意力放在非遗上,这背后的根本原因则在于今天的快手,非遗类的相关内容已经成为它一个独特的品类,也正在长出一种良性的生态。

1种模式的践行

促成一种非遗生态的养成

倘若你是一位社会学家或是民族文化研究者,想要通过非遗去观察某一个年代或是某一个族群,今天一个最快捷的办法便是:

去快手上搜索相关的非遗关键词,你往往就能得到一个意想不到的结果和惊喜。

因为根据《2023快手非遗生态报告》所发布的数据显示,非遗文化的多样性,在快手上正以数字资产的方式得到沉淀:

截至今年 1 月,快手已覆盖全中国 98.6% 的非遗项目共计 1535 项。

探究这些内容和人群之所以能够在快手上沉淀下来的原因,离不开三个层面的互相推动与成就。

一方面在于快手的用户,素来就对那些从民间走出来的传统文化有着天然的亲近感。

因为无论是「明月灯窗下」的皮影,还是「气壮山河阔」的腰鼓,又或是「祥云瑞气来」的醒狮……它们都根植在许多快手用户的儿时成长记忆里。

另一方面在于非遗传承人,愿意在快手上分享和直播,且更关键地在于通过快手,他们的生存环境得到了切实的改善。

比如以 3 张海报里贺州醒狮的快手用户@胖哥醒狮-黄国森 为例:

2016 年注册至今,他在快手不仅陆续收获了超过 20 万老铁的关注,他带领的一群「小小非遗人」舞狮队,也获得了更多演出机会。

还有一方面在于快手作为平台方,持续不断地去进行内容层面的运营与引导。比如 2022 年,快手就面向非遗创作者推出了长期的「新市井匠人扶持计划」。今年「文化和自然遗产日」期间,快手又以非遗城市为主线,在 6 月推出了「新市井匠人之我家乡的非遗」活动,邀请各地的文旅局长、明星艺人和站内非遗创作者一起助力,让家乡的非遗走向更广袤的社会。可以说今天的快手,正在给非遗打开一个更大的舞台,也在促成非遗形成一种良好的内容生态。在这个过程中,隐约可见快手正在摸索和践行一种能够让非遗一步步走进民间的模式,即:

最终,这种模式如果能够长久地践行下去,它所推动的非遗文化作用于人身上,就像作家卡尔维诺在谈到经典文学作品给人所带来的影响那样:

从这个角度来说,非遗文化也具有一种宝贵的经验,一种特殊的效力。

就是当人们一旦领略过它的风采和神韵,它的样式和情节可能会被忘记。

但是它洒下的种子和波光,会长久地留在我们身上,成为我们恒定的一部分。

在这份恒定中,我们可以为后人不断讲述,后人也可以不忘向前人追溯。

文章转载于微信公众号广告文案

返回顶部

返回顶部