小编转载了一篇创意营销的文章,希望对大家有所帮助~

一些行业人士,喜欢有意或无意地神秘化自己的工作。

他们以把客户搞晕为目的,认为只有这样,才能获得客户尊重与回报。我与其相反:看到复杂的东西,都想把它简化到能轻松认知的程度。

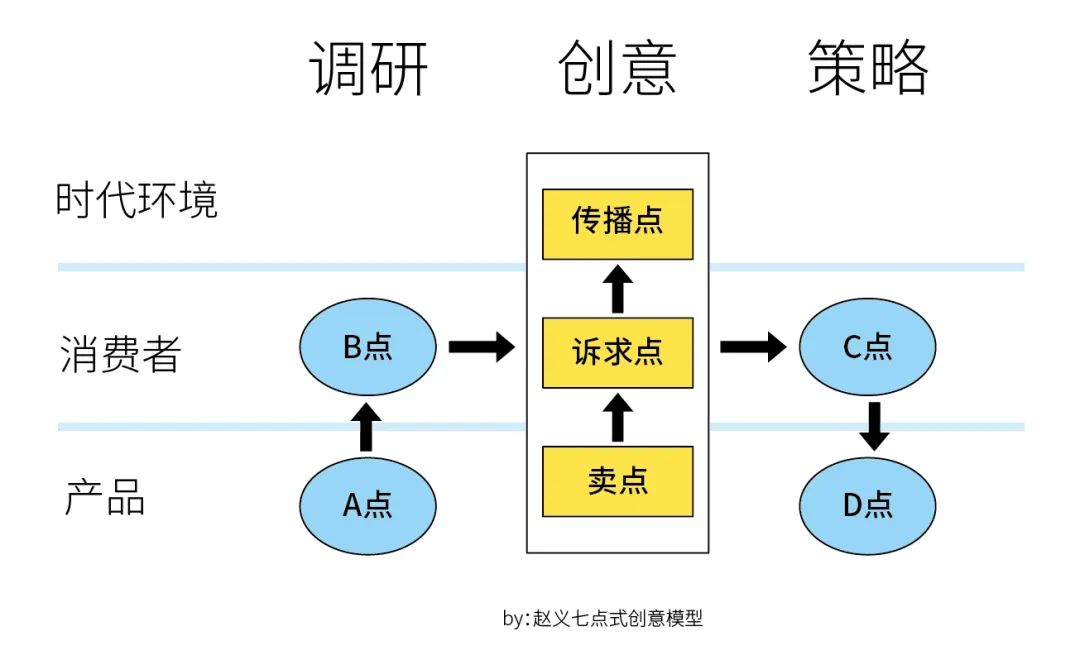

多年以前,我寻找了国内外各大师有关创意的智慧,大多说的玄之又玄,也并不能给出一个清晰明确的方法论。为了让和我一样的非著名设计师不输在策略上,这次把自已总结的创意模型先给大家分享。 首先假设,你接到了一个为某产品做创意的机会。为了做出好创意,你必须要明确以下两点:

首先假设,你接到了一个为某产品做创意的机会。为了做出好创意,你必须要明确以下两点:

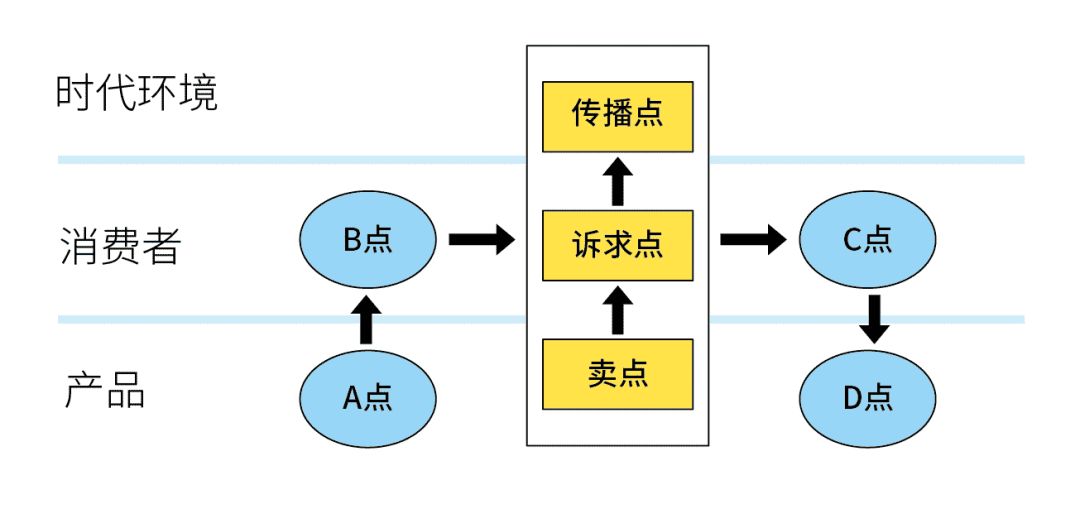

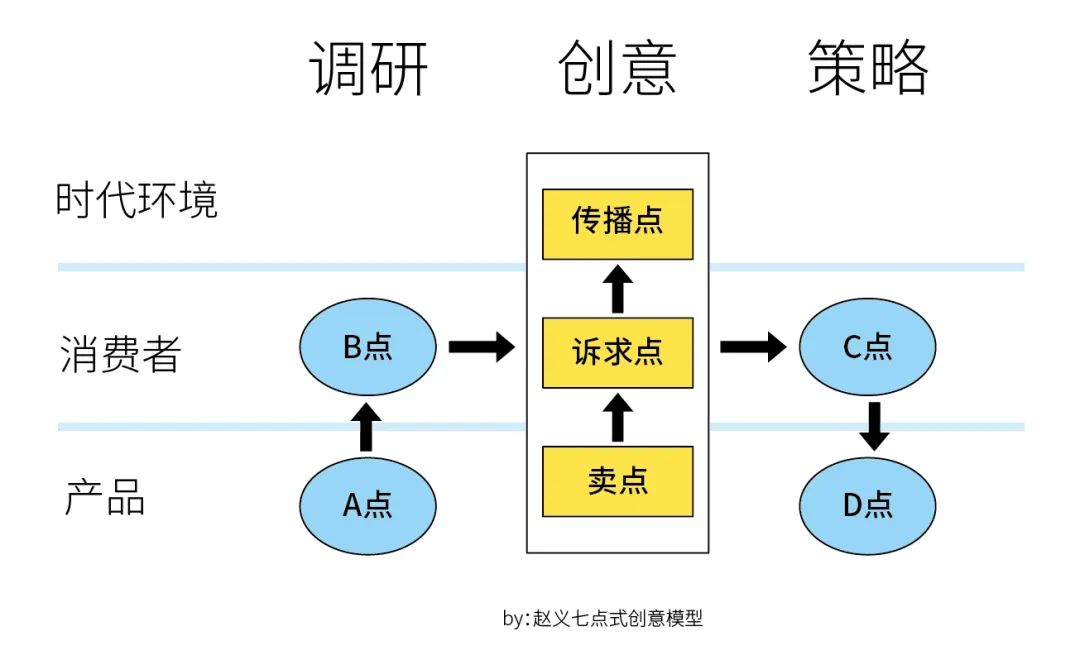

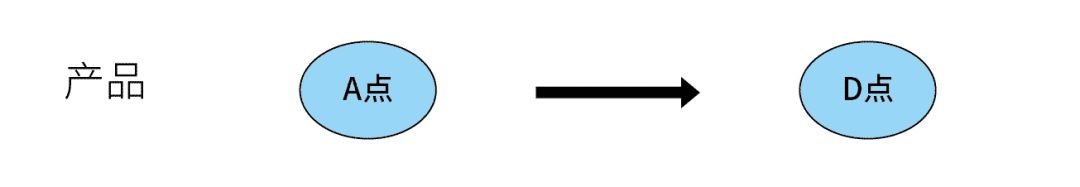

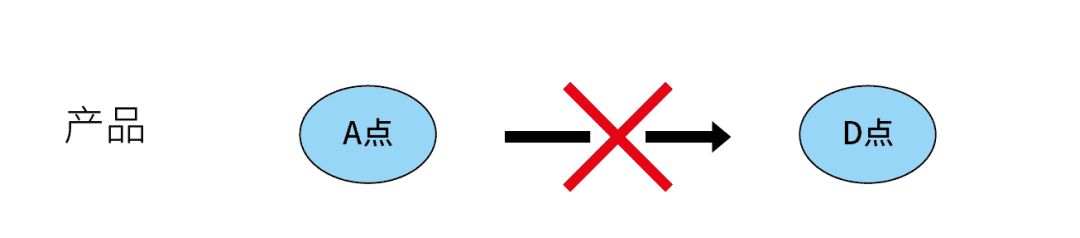

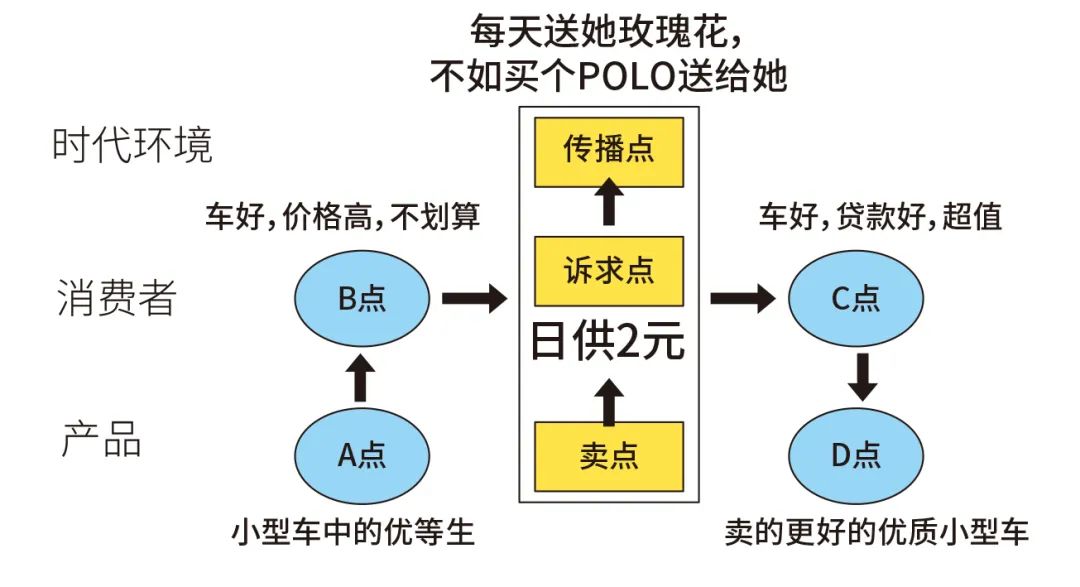

两点之间,虽然直线最短,但却常常此路不通。我们很难直接让产品从现在A点到达目标D点。

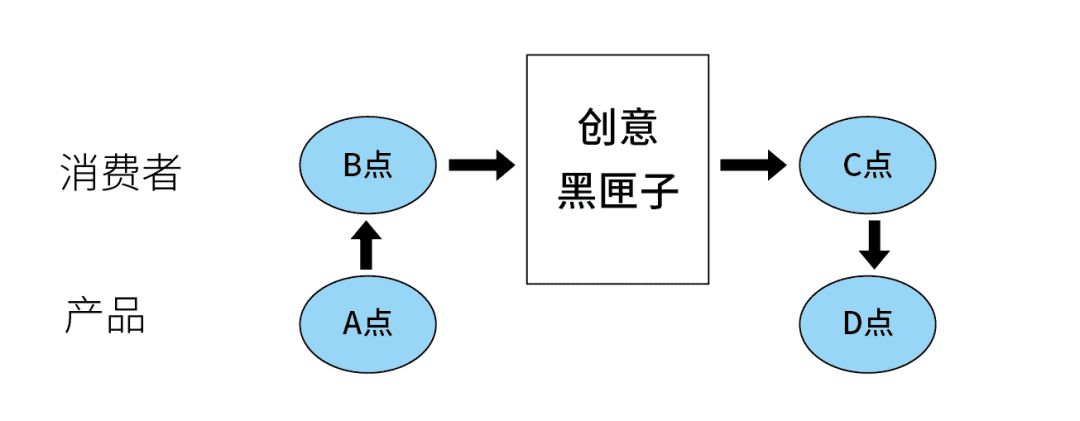

那怎么办呢?要转向从消费者层面来思考。到了消费者层面,你又必须明确新的两点:

到C点。

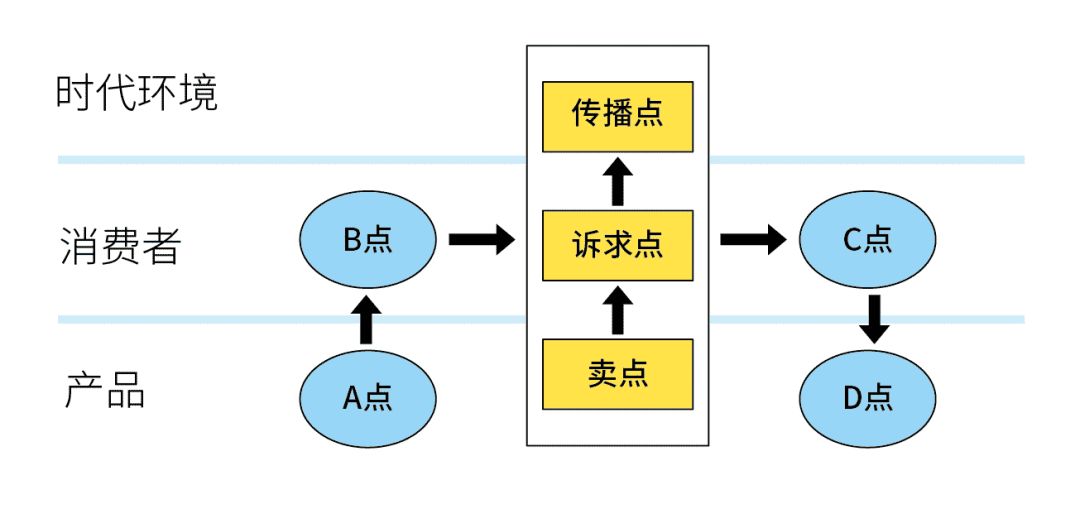

也就是说,在输出创意时,我们需要经历这三个层级的提升:

1. 首先穷尽产品的所有卖点。并对这些卖点进行同类合并、梳理组合。

2. 然后从梳理后的卖点中,选择一个最能转化消费者的,作为核心主诉求点。3. 最后与时代环境相结合,让诉求点上升到传播点,达到人人相传的高境界。

拿战争来比喻:卖点是子弹,诉求点是大炮,传播点就是原子弹。一级比一级更具威力。

如果你找到一堆卖点,就仿佛让密集的子弹射向目标,杀伤力比较有限;如果你选对了诉求点,就能像大炮一样远程大规模地杀伤;而如果你创造了一个传播点,就仿佛拥有原子弹,能实施最恐怖的攻击力,从而一战而定,影响百年。我对2011年情人节左右的大众POLO汽车广告记忆深刻。这四点决定创意方向正确与否,本不应该如此粗放。可是以我目前的资源,自然是无法对一个十年前的案例进行底层调研,也没有足够的资格向大众POLO当时的甲乙双方进行询证。A点:小型车中的优等生,但2010年销量低于飞度。

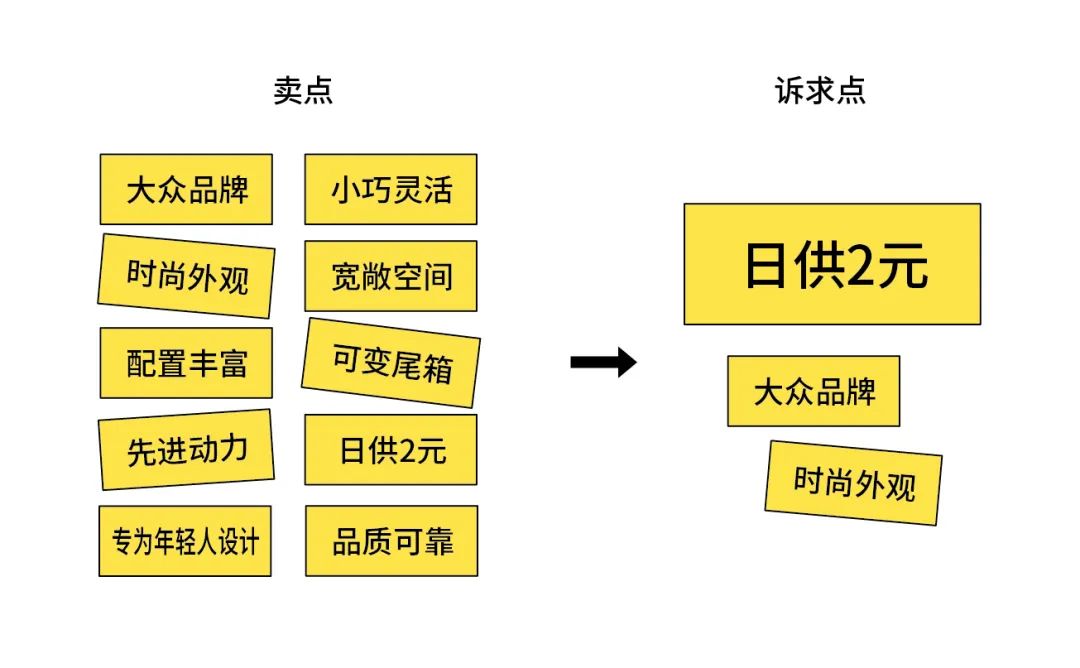

首先穷尽产品的所有卖点。我们可以罗列一大堆:大众品牌、时尚外观、配置丰富、先进动力、小巧灵活、宽敞空间、可变尾箱、日供2元的金融计划、品质可靠……如果在推广中,只是罗列这一堆卖点,很显然不会吸引更多的目光。所以我们进入创意的第二步:选择诉求点。在上面一堆卖点中,消费者感知最强的卖点有三个:大众品牌、时尚外观、日供2元的金融计划。你会选择哪一个来作为核心主诉求点?有人要问:为什么只选一个点来说?将所有卖点全说出来不是效果更好吗?因为消费者不会像小学生一样坐在你面前听你一一道来。你只能通过一句话先吸引他,然后他自己决定来体验。所以,如果你只能说一句话,你会选择哪一句?时尚外观无需多言,一看便知。大众品牌早已深入人心,也无需作为主打。而“日供2元的金融计划”是让消费者从B点到C点最有力的支撑,以此为诉求点,更能转化目标消费者。那是不是可以直接说“全新POLO推出日供2元的金融计划”呢?

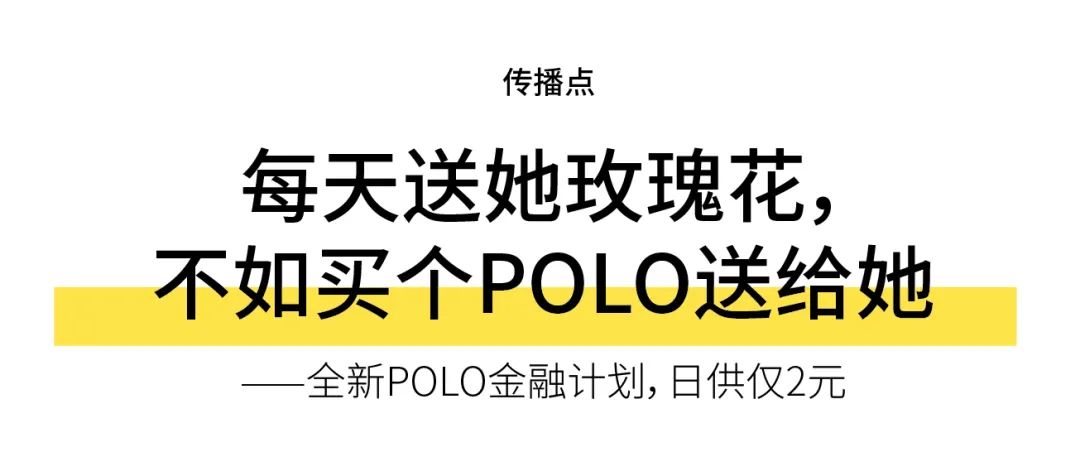

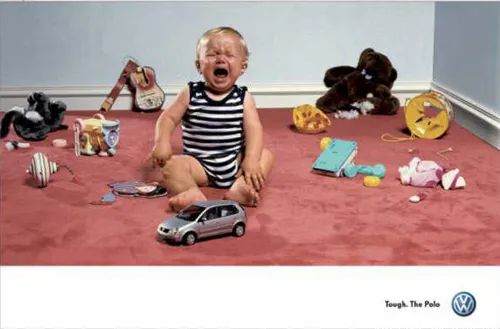

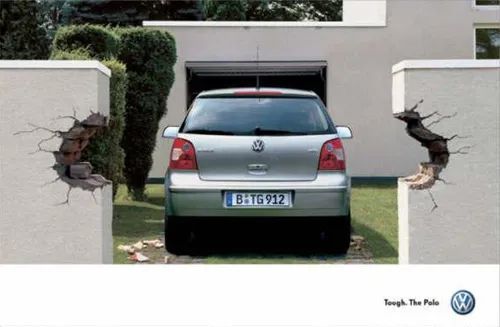

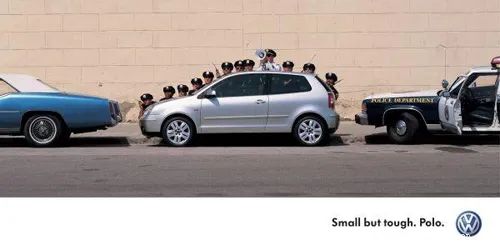

要上升到传播点,需要结合时代环境。包括行业环境、竞争环境、社会环境等。POLO考虑的社会环境是目标消费者比较在意的情人节,最终出街的广告是:很明显结合了情人节的传播点,让威力上了一个大台阶。最终结果,在2011年小型车销量榜中,POLO超过同级标杆车型飞度,名列前茅。我们再看一些POLO其他被推崇的“创意大作”。如下图所示:再搜索一下,“Tough, The Polo”这三幅广告是这个意思:

1. 生气的小孩把玩具都砸坏了,惟独对 Polo 无可奈何!

3. 警察都躲在了 Polo 的后面!

现在,请拿掉自己专业人士的身份,以一个普通人的角度,再看!如果自己是普通人的话,真实情况大多是——视而不见,快速划到下一页。王铮说:别以为广告都是骗人,其实它谁也骗不了,除了做广告的人自己。当年大众这一套所谓的“创意”稿,丢掉了最初大众甲壳虫那种诚实的小幽默,只剩下一味的夸张和自嗨。聪明的品牌商在社交媒体上打造专属阵地,用一切有趣的方式推广自己的产品。在这个免费的私域流量主场,一切只要有趣就够了!但是,出了这块自留地,若要以此来整合全盘营销传播,就显得内力不够了。这些实际并不好的“创意”稿,主要原因是没有进行前期ABCD四点的研究,没有正确的现状和目标分析,自然只能是为了创意而创意。关于这一点,高明的甲方也早已洞若观火。Polo这套稿子,如果真的大范围投放,大多数人只会觉得商家在吹牛。这就是没有考虑模型中的基础因素。这也是在说创意三个点之前,为何要先定ABCD四点的原因。

在这个框架中,明确了这三大块的七个点,几乎就成功了一大半。附:这个创意方法,是巧妙地将卖点变成传播点,很有意思。还有一个创意方法,是让用来传播的广告文案更有意思,也推荐给大家。这个方法我一直在用,也说过几次,很多专门玩创意的人都在用。首先,有一点大家应该能达成共识——

广告文案,它不是八达岭长城,大伙会连夜排着队买票,人挤人的去那观光;它是现在很多地方的园博园,你得有新意、别出心裁,别人才愿意主动进去瞧瞧,哪怕是免费。

不能马上吸引注意,让人有兴趣,那就是仅供内部欣赏。特别在这样一个注意力与耐心都极其稀缺的时代,每天都有无数信息排着队想进入人们的眼睛。

但不是每条信息都能吸引人,我们的大脑很聪明也很懒,它有一个叫海马状突起的东西,每天都会不断筛选各种信息,把我们眼前的绝大部分信息过滤掉,只会让少数信息真正进入。

就广告文案来说,反常识的,颠覆认知的,制造冲突的,熟悉的场景陌生化或陌生的场景熟悉化的......就更容易吸引人关注。

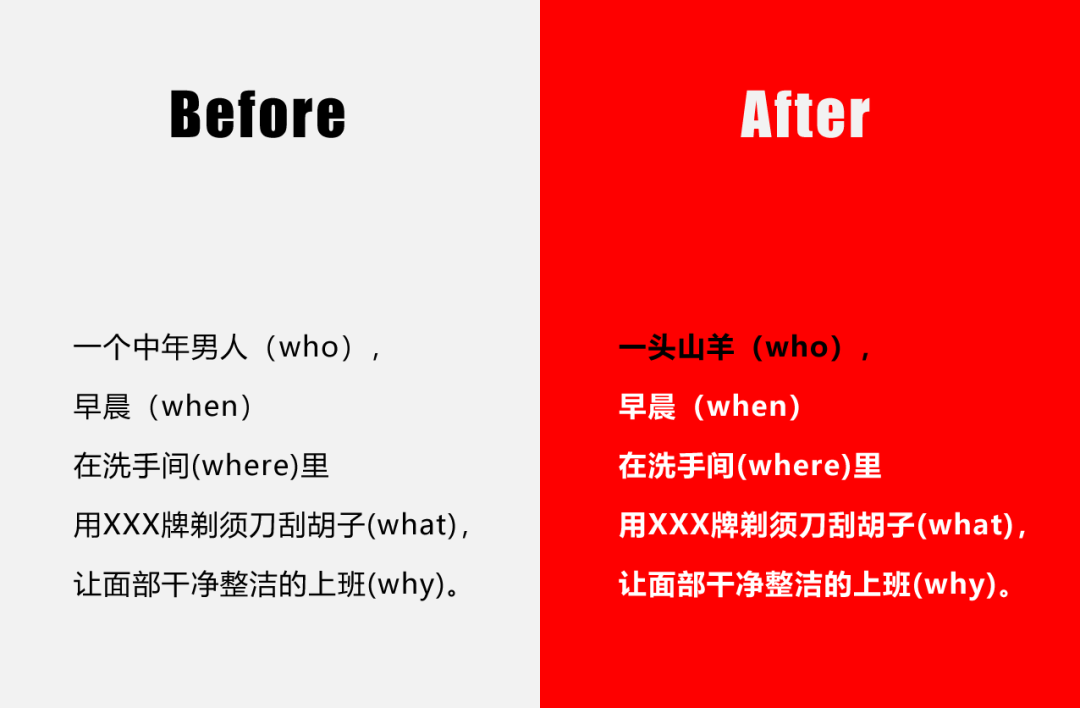

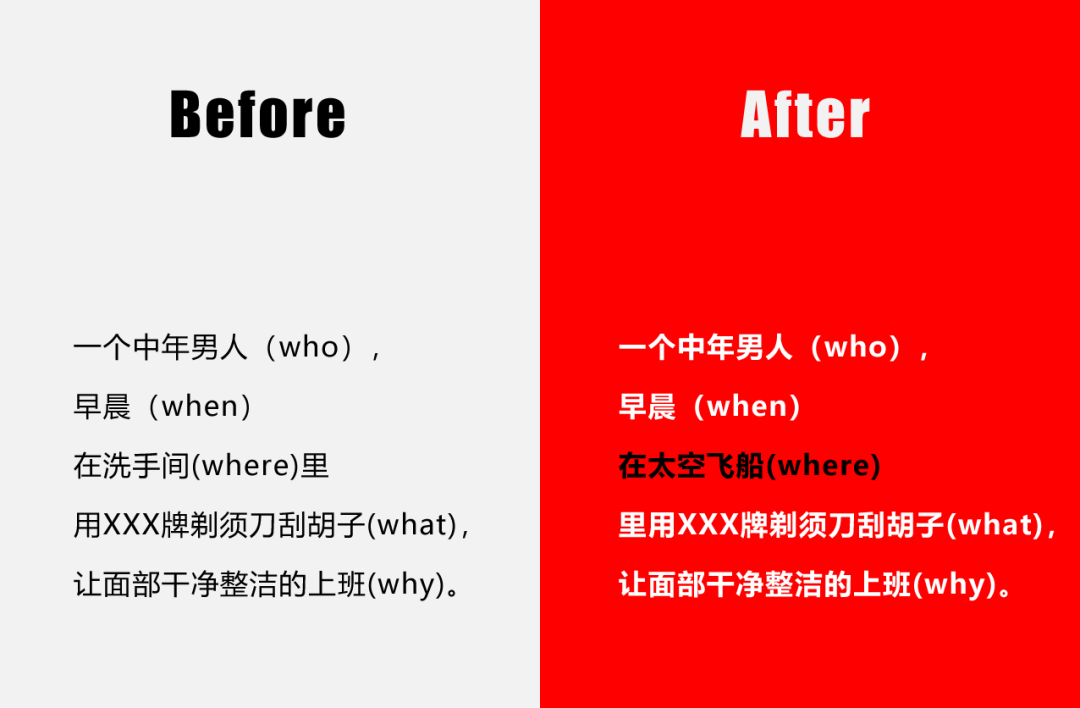

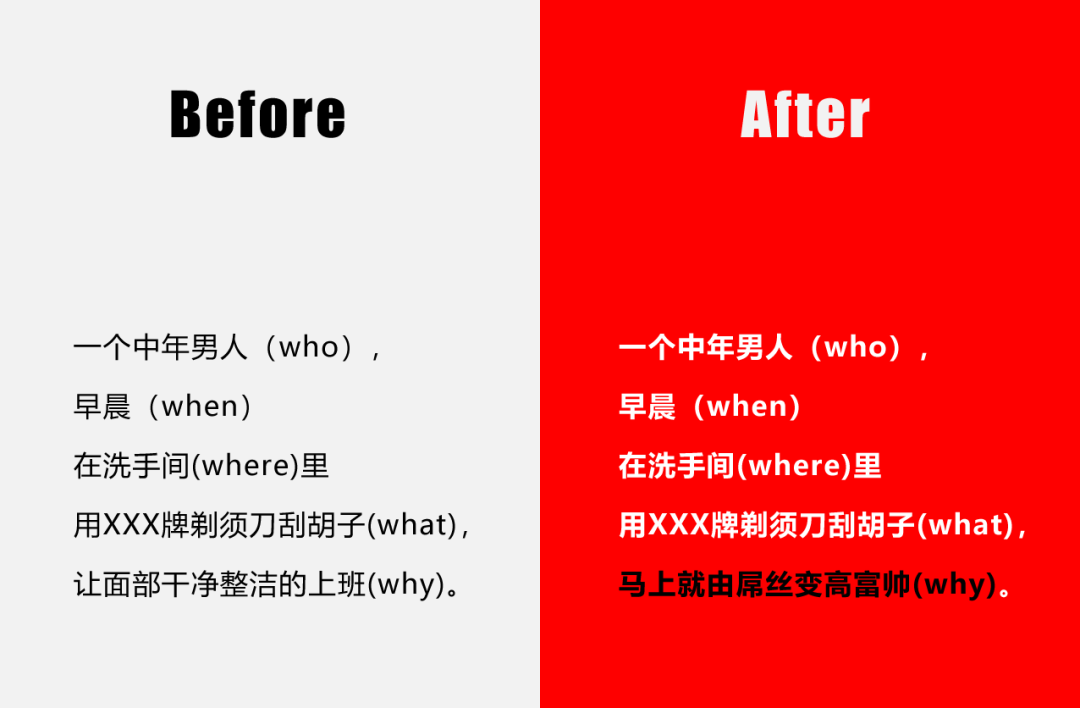

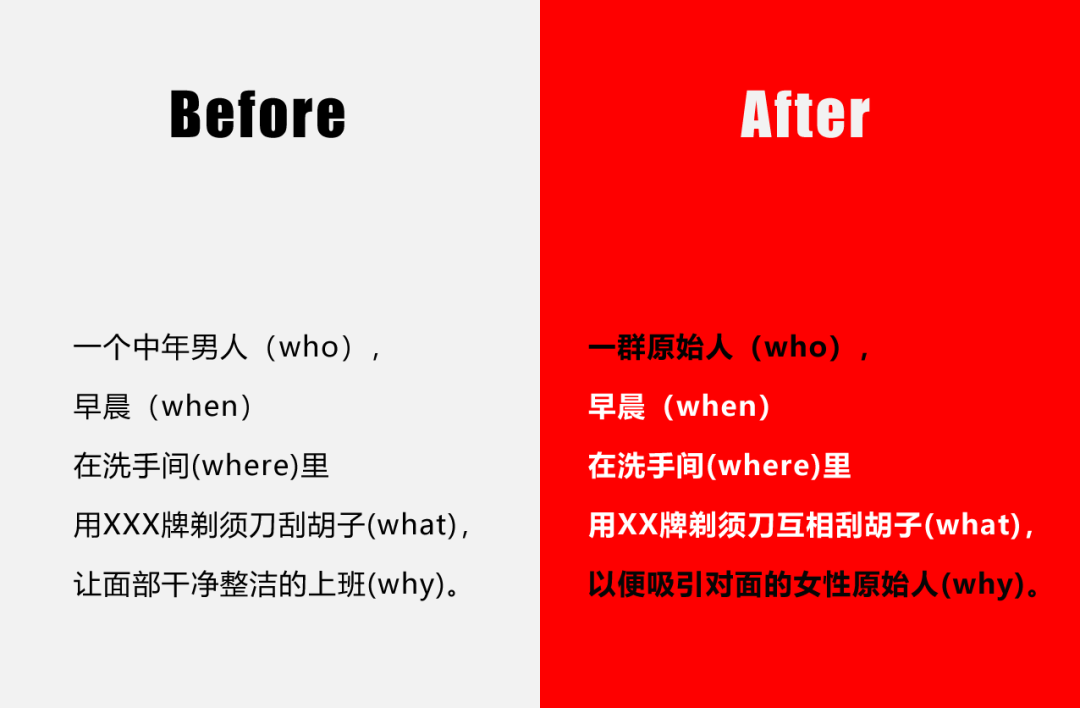

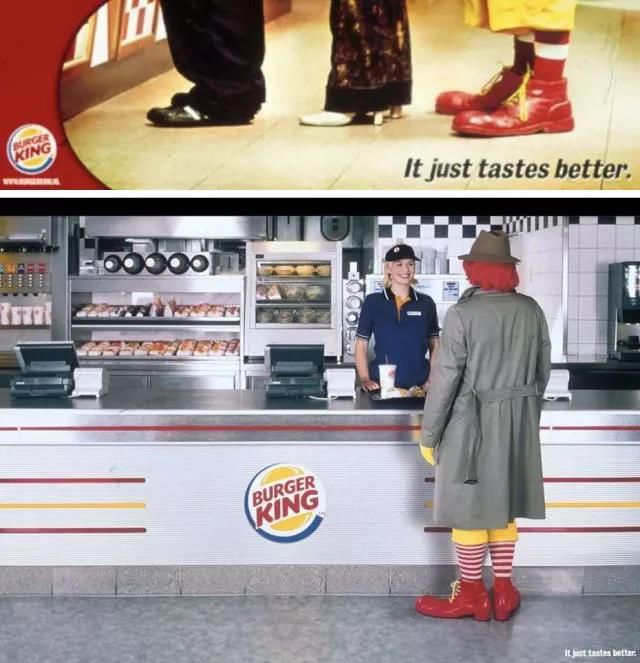

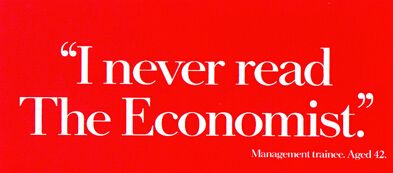

所以,如果一条广告文案或一个画面能够形成反差感,它更能吸引注意,而且会使原本平淡的陈述,变得更加高低起伏。下面老贼就来给大家分享这个快速提高广告文案创意的方法,简单且实用。大家知道,在我们做广告写文案的时候,经常会出现5个核心要素:Who(主角)、When(时间)、Where(地点)、What(做什么)、why(为什么),简称5W。在一段文案里,如果你的这5个W都是很普通常见的,除非你洞察很深入,把细节刻画得让人拍手叫好,否则真的很难引起人们的注意。而你仅仅只需要将其中一个或几个W变成新奇的,跳出固有常识的,或者反常规的,那马上就能形成反差,吸引兴趣。“一个中年男人(who),早晨(when)在洗手间(where)用XXX牌剃须刀刮胡子(what),让面部干净整洁的上班(why)。”但如果我将其中的一个或几个个W稍加改变一下,立刻就 “WOW” 了。一头山羊,早晨在洗手间里用XXX牌剃须刀刮胡子,让面部干净整洁的上班。一个中年男人,早晨在太空飞船里用XXX牌剃须刀刮胡子,让面部干净整洁的上班。一个中年男人,早晨在洗手间里用XXX牌剃须刀刮胡子,马上就由屌丝变高富帅。一群原始人,早晨在洗手间里用XXX牌剃须刀互相刮胡子,以便吸引对面的女性原始人。这样下来,大致的广告文案创意是不是感觉更有看头呢?其核心就是在熟知的事物或描述里,添加新的东西进来,打破信息传递的一成不变或习以为常,形成反差感和冲突感,让人猛地眼前一亮。如果你说,“一个年轻女人(who),跑去汉堡王(where)买汉堡吃(what),因为汉堡王更加美味、无与伦比(why)”。但如果这样说呢? “麦当劳叔叔(who),跑去汉堡王(where)买汉堡吃(what),因为汉堡王更加美味、无与伦比(why)”。这就是之前汉堡王做的一个超级经典的广告——连麦当劳叔叔都无法拒绝美味,乔装打扮来买汉堡王。冲突很明显,也构建了戏剧性的反差,马上就告诉了你谁更美味。几十年前,广告教父奥格威也创作出了他的广告代表作:在时速六十英里时,这辆新款劳斯莱斯汽车上的最大噪声来自它的电子钟。

这也许是他有史以来最著名的汽车广告文案,直到现在都一直被津津乐道,奉为经典。但如果按常规的说法,“在时速六十英里时的路上(where),这辆新款劳斯莱斯汽车(who)上没有一点噪音(what)。”再看定位于高端商务人士的《经济学人》杂志,他们也是深谙反差之道,做了一系列类似形式的文案。如果你说,“一个中年人(who),一直不被升职被看重(what),因为他不努力、不上进、做事不靠谱、不喜欢读书等等(why)”。他们是怎么做的广告呢?他马上告诉你:不读《经济学人》,一辈子做实习生吧。这可比平铺直述好多了。方法不难,就分享到这。

我相信,只要好好用上这个方法,修改你现在的广告文案,或者去做新的创意,马上就能看到不一样的效果。

文章转载于微信公众号木木老贼

返回顶部

返回顶部